「一級建築士の勉強を始めたけど、何からしたらいいか分からない。」

「一級建築士になりたいけど、勉強つらそうだし、やめておこうかな…」

この記事では、そういった悩みを解決します。

皆さんこんにちは。ねっくすです。

自己紹介ですが、私は、R5入社でR5の一級建築士学科試験に一発合格しました。

製図試験は、R6年に合格して、晴れて一級建築士になることができました。

今回は、一級建築士になりたいけど、勉強の仕方がわからない、難しそうな試験だから最初の一歩が踏み出せない

そういった人の悩みを解決します!皆さんもこの記事を読んで、建築士の勉強を頑張ってくださいね。

目次

一級建築士ってどんな資格?

最初に一級建築士がどのような資格なのかを説明します。

一級建築士とは、日本における建築分野で最高峰の国家資格の一つで、高度な建造物や規模が大きい建物の設計・工事監理を行うために必要な資格です。

一級建築士の概要

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 資格名 | 一級建築士(国家資格) |

| 管轄 | 国土交通省/建築士法に基づく |

| 登録 | 各都道府県に設置された建築士会などを通じて行う |

| 資格の有効期限 | 永年(ただし、定期講習が必要) |

一級建築士ができること

一級建築士は、すべての規模・用途の建築物に関して以下の業務を行うことができます:

- 建築設計(住宅から超高層ビル、公共施設まで)

- 構造設計や設備設計との調整

- 工事監理(図面どおりに建築されているかの確認)

- 建築確認申請の提出

- 建築主へのアドバイス

※二級建築士や木造建築士では扱えない規模・用途の建物も設計可能です。

一級建築士資格試験の概要

一級建築士資格試験の概要を説明します。

資格取得の難易度

一級建築士は勉強すれば誰でもなれるというわけではありません。様々な関門を潜ってようやく手にすることができる資格です。

受験資格

一級建築士の受験資格は、以下のうちいずれかに当てはまっておく必要があります。

1.大学・短期大学・高等専門学校において、指定科目を修めて卒業したもの

2.2級建築士の資格保有者

3.国土交通大臣が、上記の二者と同等以上の知識及び技能を有すると認めるもの

この記事を読んでいる皆さんは、おそらく建築関係の大学等を卒業している方々だと思うので、この関門はすでに突破しています。

試験内容(年1回)

・学科試験

Ⅰ建築計画(20点満点)

Ⅱ環境・設備(20点満点)

Ⅲ建築法規(30点満点)

Ⅳ建築構造(30点満点)

Ⅴ建築施工(25点満点)

・製図試験

与えられた建物条件・敷地条件で図面作成(ランクⅠ〜ランクⅣ、ランクⅠのみ合格)

合格率

例年の合格率は以下の通りです。

・学科試験

| 年度 | 学科試験 合格率 |

|---|---|

| 2023年 | 約20.3% |

| 2022年 | 約18.9% |

| 2021年 | 約17.1% |

| 2020年 | 約13.1% |

| 2019年 | 約22.8% |

| 2018年 | 約18.7% |

| 2017年 | 約21.7% |

| 2016年 | 約21.0% |

| 2015年 | 約19.3% |

| 2014年 | 約18.3% |

・製図試験

| 年度 | 設計製図 合格率 |

|---|---|

| 2023年 | 約55.3% |

| 2022年 | 約55.0% |

| 2021年 | 約58.1% |

| 2020年 | 約54.5% |

| 2019年 | 約49.4% |

| 2018年 | 約44.2% |

| 2017年 | 約42.2% |

| 2016年 | 約43.0% |

| 2015年 | 約42.0% |

| 2014年 | 約42.2% |

一級建築士が活躍する場所

一級建築士は所有者の割合が減ってきており、特に20代での所有率は3%未満しかいません。

そのため、若手の一級建築士資格所有者はとても重宝されています。

そんな一級建築士が活躍できる場所は主に次の通りです。

- 建築設計事務所(アトリエ系、ゼネコン系など)

- ゼネコン(総合建設会社)

- ハウスメーカー

- 公共団体(都市計画課など)

- フリーランスや独立開業も可能

その他、WEB上での一級建築士の勉強コーチングや、資格学校での講義等が挙げられます。

一級建築士試験の勉強方法

一級建築士の概要や需要は理解できたでしょうか。

ここからは、そんな一級建築士資格に合格するための勉強方法について解説していきます。

一つ一つの科目についての勉強方法は長くなってしまうため、別記事で紹介しますので、今回は全ての科目に共通して言えることを3つ紹介します。

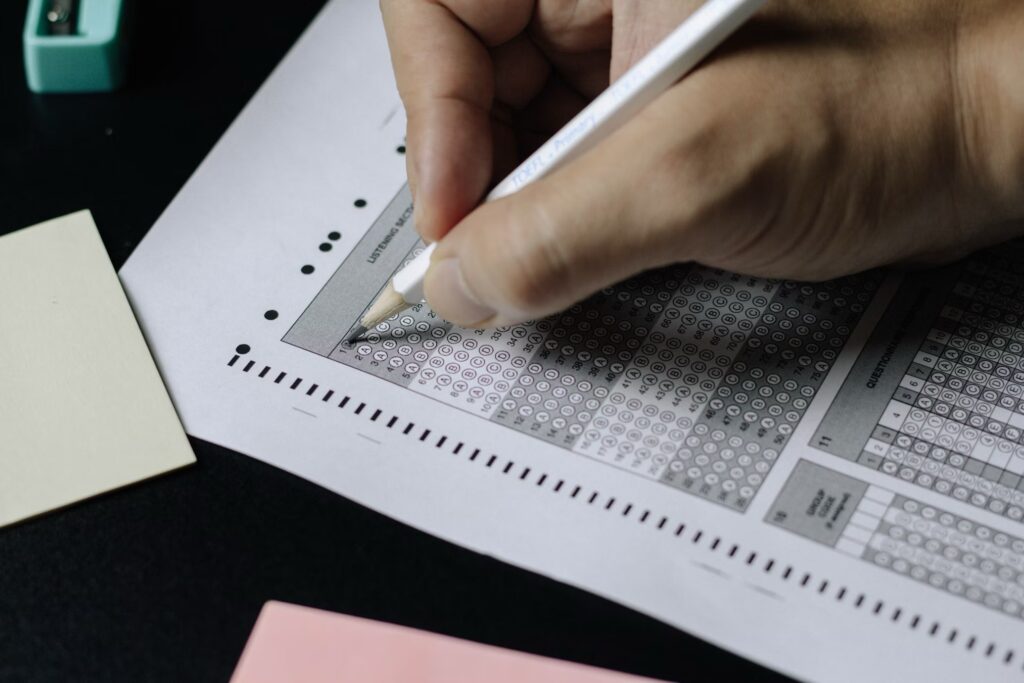

1.問題の正誤だけで満足しない

最初に紹介する方法は問題の正誤だけで満足しないということです。

例えば、次のような問題があったとします。

建築及び都市の計画に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1.ソシオペタルは、複数の人間が集まったときに、異なる方向に身体を向けて他人同士でいようとするような位置関係をいう。

2.ユニバーサルデザインは、全ての人を対象としたものであり、障がいの有無、年齢や体型の違い、身体機能の差等に関係なく、可能な限り全ての人が利用できるデザインをいう。

3.パッシブデザインは、建築物自体の配置・形状、窓の大きさ等を工夫することにより、建築物内外に生じる熱や空気や光等の流れを制御し、暖房・冷房・照明効果等を積極的に得る手法をいう。

4.スマートシティは、広義では、都市が抱える諸課題に対して、情報通信技術を活用しつつ、マネジメント(計画、整備、管理、運営等)が行われ、全体の最適化が図られる持続可能な年または地区をいう。

正解は1です。

これは、ソシオフーガルの説明ですね。

ただし、この問題をこれだけで終わらせてしまう人を現役時代は結構見てきました。

2〜4の選択肢は自信を持って正しいと判断できたでしょうか。

ユニバーサルデザイン、パッシブデザイン、スマートシティって何?と聞かれた時、問題文の説明のように答えることができますか?

もし答えることができなかった場合、本質的に理解することができておらず、単語を変えられて問題を出された場合に誤答してしまう可能性があります。

また、パッシブデザインと対になっている単語が、アクティブデザインですよね。

では、3の選択肢がアクティブデザインだった場合、あなたならどのように問題を書きますか?

パッシブデザインは建築物自体のデザインによって、自然エネルギーを得る手法なのに対して、アクティブデザインは設備によって自然エネルギーを得る手法です。

アクティブデザインは、建築物の設備計画を工夫することにより、建築物内外に生じる熱や空気や光等の流れを制御し、暖房・冷房・照明効果等を積極的に得る手法をいう。

もしアクティブデザインが選択肢にあった場合、このようになるわけですね。

このように、1つの問題でも5問以上に相当する量を勉強することができます。

一問一答を解いた場合でも、他の人が1問分の学習をするのに対して、あなたは2〜3問分の問題を解くのと同じ状態となります。

2.教科書の補足の部分までしっかり目を通す

資格学校の教科書も市販の教材も、共通して1ページに補足の項目が存在しています。

教科書の仕組みですが、基本的な知識と過去に出題された問題はページの中央に、太字で記入されています。

しかし、125問全てが過去問から出題されているわけではありません。

以下の表は、科目ごとの初出題の問題数です。

| 年度 | 初出題問題数(推定) | 備考 |

|---|

| 2022年 | 約30〜35問(全体の約25〜28%) | ZEBやBIM、カーボンニュートラルなどが登場 |

| 2023年 | 約35〜40問(全体の約30%超) | 法改正・脱炭素・BIM・新材料などの出題強化 |

| 2024年 | 約40問(全体の約32%) | SDGs、災害対策、生成AI/BIM連携など |

※初出題とは、過去10年の過去問には見られない新しいテーマや聞き方をした問題を指します。

このように、毎年約30%は初出題の問題が出題されていることがわかります。

30%ということは、単純計算で、各科目8問は見たことがない問題が出るというわけです。

この初出題の問題が、教科書の隅の補足項目から出題されるということですね。

私の経験ですが、教科書でしっかり勉強して、基本的な知識がかなりあった人でも本試験で惜しくも落ちたという人がかなりの数見られました。

過去問を徹底的にこなした人は、本試験で75〜80/125点は確実にとることができます。

しかし、本試験のボーダーラインは例年90点前後となっています。

補足項目に重きを置いて勉強していない人はこの10〜15点を逃して落ちていってしまします。

この10〜15点分のカバー方法ですが、やはり資格学校の模擬試験を受験するのが一番手っ取り早いと思います。

資格学校の模擬試験は、本試験と同じような問題構成となっているため、125問中約40問は授業で説明されていない問題が出題されます。

この模擬試験を受験することで、残りの自分に不足している知識を補うことができ、合格可能性が格段に高まるでしょう。

まとめ

一級建築士は建築業界で最も需要が高く、建築のエキスパートと呼ばれる資格です。

一級建築士を保有していることで、全ての仕事に携わることができ、顧客からの目も一気に変わってきます。

しかし、それだけ需要が高い資格のため、取得には相当な難易度を有しています。

特に、20代の資格取得率は3%未満というのが現状です。

ですが、それでもこの記事を読んでくださったあなたには、ぜひこの資格を取得してほしいと思っています。

お仕事をされながら資格の勉強をするということは、想像以上に過酷な戦いになるかもしれません。

しかし、私が紹介した勉強方法を実践し、少しでも効率的に勉強を行い、栄光を手にしてほしいと思っておりますので、頑張ってください!